Nella scorsa puntata ho parlato di alcuni libri sugli Anni di piombo. Se siete nuovi qui, ecco una presentazione mia e dei temi di cui parlo. Se quello che trovi qui sotto ti piace, condividilo con qualcuno che potrebbe apprezzare. E infine, se non sei ancora iscritto/a, puoi ricevere le prossime uscite di questa newsletter nella tua casella di posta cliccando qui.

Sally Rooney, scrittrice irlandese nata nel 1991, è una delle più famose autrici contemporanee. Vende milioni di copie e i suoi romanzi ispirano serie televisive. Ha un personaggio pubblico molto noto per le sue posizioni politiche (come quelle filopalestinesi e in favore dell’aborto) ed è un’autrice molto letta anche nella fascia di lettori più informata e sofisticata. È recensita in pubblicazioni prestigiose, come la London Review of Books. Non è un’autrice strettamente “generazionale”, anche se riscuote particolare successo tra i trenta-quarantenni con interessi letterari.

Con il romanzo Persone normali, pubblicato nel 2019, Rooney ottenne notorietà globale a soli 28 anni. È un libro ben scritto, che come tutti i romanzi di Rooney ruota intorno a vicende sentimentali. A mio parere, il motivo del suo successo – ciò che davvero gli dava una marcia in più – stava soprattutto nel rilievo dato a uno dei temi più attuali e sentiti del nostro tempo, le differenze tra classi sociali: grande rimosso della nostra cultura fintamente egalitaria, poco rappresentato dalle letteratura contemporanea anche se centrale nel dibattito politico, con la riflessione sulle diseguaglianze. In Persone normali quel tema era ben raccontato tramite la diversa estrazione sociale dei due protagonisti.

Per il resto, il libro aveva qualche bella pagina nella descrizione delle dinamiche interpersonali e delle psicologie dei personaggi, anche se mi era parso un po’ troppo celebrato. Rooney sembrava una scrittrice promettente, con qualcosa da dire, piuttosto piana nello stile – magari troppo piana, per i miei gusti personali – ma mi ero ripromesso di seguire le sue uscite future.

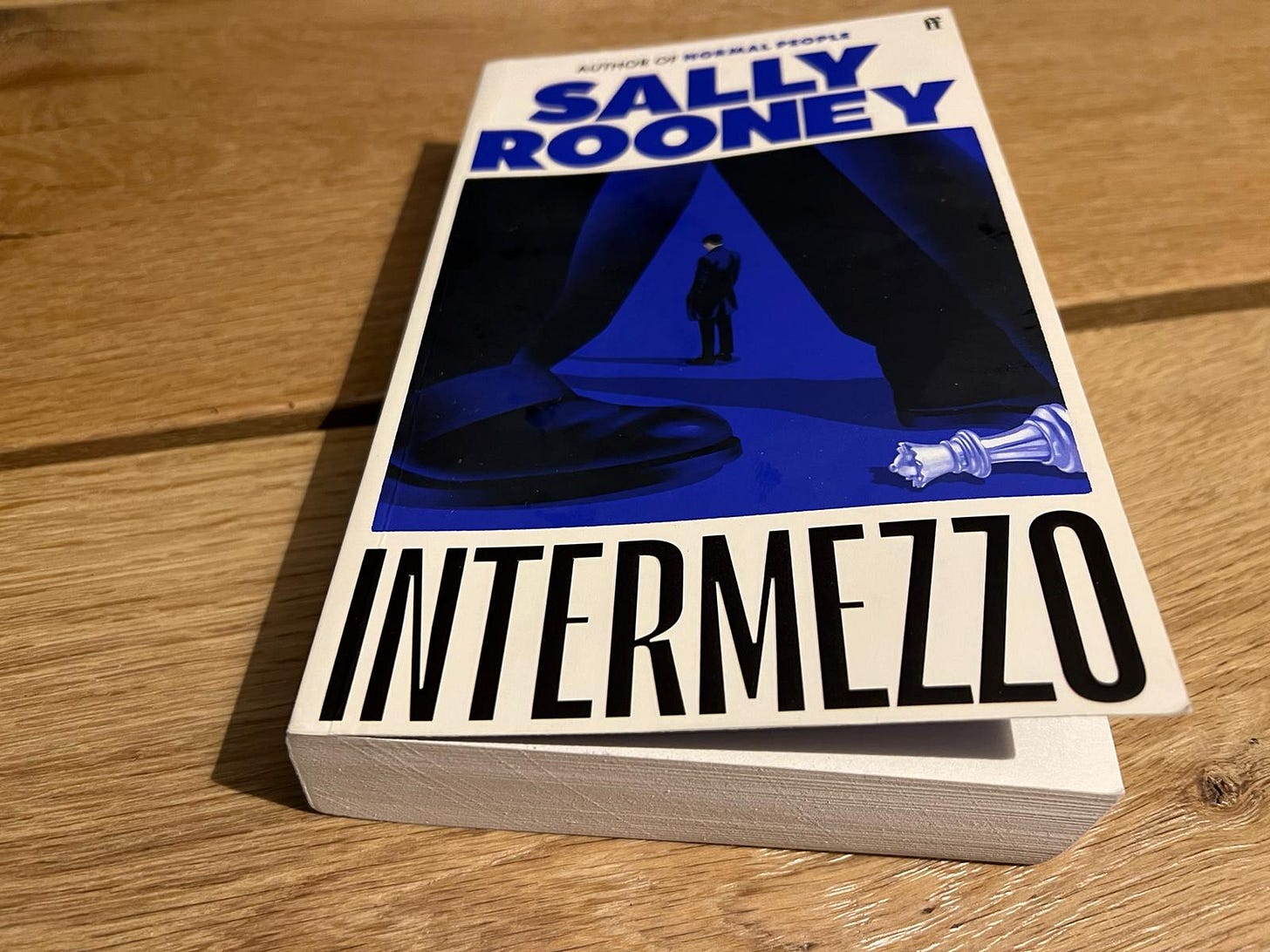

A fine 2024 è uscito Intermezzo (pubblicato in Italia da Einaudi, 432 pp.), con cui Rooney ritorna dopo Dove sei, mondo bello (2021): a detta di molti un libro assai meno riuscito, e infatti la copertina dell’edizione inglese di Intermezzo ricorda Rooney ancora come “autrice di Persone normali”. Il libro è arrivato tra grandi aspettative e un discreto battage pubblicitario. Ha ricevuto numerose recensioni entusiaste.

A mio parere, Intermezzo è un mezzo disastro. Lo è da quasi ogni angolazione, dai personaggi alla trama, dallo stile al messaggio. È un prodotto mediocre, povero di idee e quasi mai interessante. Trovo nelle recensioni online aggettivi come “grandioso”, “complesso”, “il migliore”, “maturo”, e mi chiedo se ho letto lo stesso libro, un polpettone che ho faticato a finire. Intermezzo tradisce purtroppo le aspettative che avevo dopo aver letto Persone normali e non è per nulla all’altezza di un’autrice che viene considerata tra gli scrittori più interessanti in circolazione.

Provo ad evidenziare alcuni aspetti tra i meno convincenti. I personaggi, ad esempio: caricaturali, implausibili, mal riusciti. In generale, i personaggi di un romanzo sono poco plausibili non tanto perché non possano esistere in astratto - tutto è possibile, figuriamoci - quanto nei casi in cui vengono sviluppati in un modo che non è né coerente con il mondo creato dal romanzo - che può avere le coordinate più assurde, anche questo non è un problema - né convincente secondo le motivazioni implicite o esplicite fornite da chi scrive.

Ad esempio, Ivan – uno dei due fratelli protagonisti maschili del romanzo – dovrebbe essere una specie di disadattato, socialmente impacciato (più di quanto non lo sia di norma un ventiduenne) e dotato di un suo modo di ragionare astratto e geniale, vista la sua passione per gli scacchi e la sua laurea in fisica (e già qui abbiamo davvero uno stereotipo vivente, ma passi). Il suo discorso interiore non ha però davvero nulla di speciale e la sua presunta inettitudine cozza con la seduzione fulminea di una donna con oltre dieci anni di più, che si innamora di lui non si capisce proprio perché. Lo snodo della trama della seduzione, come molti altri nel caso di Intermezzo, è mal gestito e poco convincente. Il modo in cui viene portata avanti la trama, in particolare nei momenti chiave, è un altro dei punti deboli del romanzo.

Non c’è bisogno di descrivere come due persone si innamorino, certo (si veda l’ellissi geniale introdotta da la sventurata rispose), ma neppure si può pretendere che il lettore accetti che due personaggi molto distanti in termini di sviluppo lavorativo, familiare e sociale intreccino un’appassionata relazione sentimentale sulla base di tre occhiate e un passaggio in macchina. Come in diversi altri punti della trama, Rooney risolve in modo frettoloso uno degli eventi centrali di tutto il romanzo.

Altro personaggio implausibile: Margaret, la persona di cui si innamora Ivan, ha trentasei anni e pensa a sé stessa come se ne avesse ottanta, con una rassegnazione per una vita finita che suona del tutto fuori luogo. Nel mondo di oggi, e non negli anni Cinquanta in Basilicata, è normalissimo che a trentasei anni si abbia quasi ancora tutte le possibilità della vita davanti, e davvero un matrimonio finito non è la fine del mondo per nessuno. Eppure Margaret sembra essersi rassegnata che il suo futuro è destinato a essere senza gioie né realizzazione personale. L’altro protagonista maschile, Peter, è ancora più implausibile. Ha trentadue anni ma pensa e agisce come se ne avesse il doppio, anche perché tutte le sue caratteristiche esteriori sono da uomo di mezza età: risorse economiche ragguardevoli, amanti che mantiene e una carriera da avvocato affermato – difendendo, udite udite, poveri lavoratori contro lo sfruttamento dei padroni.

Ricchi avvocati difendendo i deboli a poco più di trent’anni a Dublino. Forse l’Irlanda oggi ha la mobilità sociale della California della corsa dell’oro, ma suona davvero fantascienza. Lo stesso personaggio discetta da pari a pari di complessi argomenti letterari con una docente universitaria, muovendosi a suo agio nella letteratura modernista; ama la musica classica e ogni tanto gli viene in mente il movimento di una sinfonia. E questo dovrebbe essere il materialista, l’uomo immerso nel mondo tra i due fratelli.

C’è poi una presunta femme fatale, ovviamente bellissima e sensualissima (e via di cliché) che dovrebbe «prendere la vita come un unico lungo scherzo» (dice la quarta di copertina): salvo non farlo per un solo minuto in tutto il libro, anche lei tutta compresa in discorsi profondi e seriosi appena dietro la scorza dell’indifferente. A meno che non si intenda come pinnacolo della vita presa alla leggera evitare il lavaggio dei piatti e rispondere qualche volta con tono un po’ svagato. Davvero persone normali, presentate però in continuazione come se fossero chissà quanto stravaganti.

I personaggi infatti hanno problemi – i motori dell’azione – oggettivamente più che affrontabili. Rapporti difficili con i genitori. Qualche difficoltà nella comunicazione tra fratelli. Un amore sbagliato. Il paesino che maligna. Difficoltà quotidiane tutt’altro che insormontabili, che la stragrande maggioranza degli umani gestisce con un po’ di salti mortali e un buon analista. Ma che per motivi davvero poco chiari gettano tutti nella nera disperazione, da cui cercano di uscire o ricorrendo all’alcol e ai medicinali – ben al di qua dei confini dell’allarmante, ad essere sinceri: Peter deglutisce qualche pillola per dormire e viene fatto passare come un tossico – o con discussioni infinite tra loro che sembrano uscite da un film di Muccino (passaggi tremendi come «Ti odio! Ti ho sempre odiato», al che l’altro personaggio risponde: «Lo so»; o viceversa «Ti amo», detto trenta volte in trenta momenti più o meno uguali). Oppure, peggio ancora, con lunghe elucubrazioni tra sé e sé, quasi intercambiabili nella loro monotonia. Infine, molto spesso, sfuggono alla disperazione facendo all’amore.

Per sopperire alla tenuità dell’ispirazione, Rooney fa infatti ricorso al trucco a cui ricorrono molte pubblicazioni e molti autori a caccia di numeri o a corto di idee: inzeppa le oltre quattrocento pagine di scene di sesso. Da Houellebecq a Tondelli, sono pronto a sostenere senza timore di smentita che quando uno scrittore accresce la centralità e la frequenza del sesso nei suoi libri con il procedere della carriera, ciò è inversamente proporzionale a quanto è robusta la sua vena creativa e alla quantità delle cose che ha da dire.

Intorno a pagina 150 di Intermezzo si ha già letto di almeno cinque o sei amplessi, nessuno dei quali particolarmente interessante o significativo di per sé, al di là del vago friccicorio che può venire dalla lettura delle scene spinte. Scrivere bene di sesso è assai raro, come lo è farlo della fame o del sonno: qualche libro e autore che lo ha fatto bene c’è, ma si contano sulle dita di una mano, e Sally Rooney davvero non è tra questi. Leggendo le scene erotiche si ha una certa sensazione di banalità e ridondanza, che richiama un altro dei limiti della scrittura di Rooney: un’attenzione ai dettagli superflui che si può catalogare nel famoso “errore dello spazzolino”.

Si definisce “errore dello spazzolino” una caratteristica fondamentale degli scrittori maldestri, cioè l’aggiunta di dettagli irrilevanti. Chiunque abbia svolto il tema “Descrivi la tua gita scolastica” in seconda o terza elementare ha cominciato così: mi sono alzato, sono andato in bagno, ho preso lo spazzolino, mi sono lavato i denti… e via elencando dettagli di nulla utilità. Rooney compie in continuazione questo errore da penna blu, con una frequenza davvero strabiliante per un romanzo che, immagino, è passato per parecchi addetti ai lavori prima di essere pubblicato. I personaggi escono da un ristorante ed estraggono le chiavi dell’auto dalla tasca o dalla borsetta, prima di aprire l’auto suddetta; entrano “da soli” in una stanza “silenziosa” quando sappiamo già che sono gli unici in tutta la casa; al ristorante, dove spesso ci viene detto nel dettaglio che cosa hanno ordinato, pagano estraendo la carta di credito e digitando le quattro cifre del PIN. E chissà perché non ci vengono specificate anche le cifre, a questo punto.

A margine: si potrebbe obiettare che alcuni giganti della letteratura hanno descritto per centinaia di pagine dettagli di poco rilievo, ma il punto non è la granularità con cui si ricostruisce l’azione, quanto il peso di quel dettaglio nell’economia del romanzo (nella costruzione della trama o nel rendere un ritmo, ad esempio). Con il PIN della carta di credito, come con centinaia di altre minuzie in Intermezzo, si può affermare senza timor di smentita che quei dettagli non servano a nulla se non a riempire la pagina.

Restando sullo stile, Intermezzo tenta qualche esperimento originale. Non indica con le virgolette chi sta parlando, scelta che subito vorrebbe elevare la scrittura: anche se è molto utile nei casi in cui si voglia restituire un’atmosfera irreale, introspettiva e sognante, e non sembra la strada più adatta all’andamento corale e tutto sommato basato sull’azione di Intermezzo. Ma passi, è una scelta che si può comprendere. Quelle meno convincenti sono altre. Lo scacchista geniale, ad esempio, dovrebbe ragionare in modo freddamente analitico. Ciò si riflette in periodi un po’ più lunghi (niente di straordinario), in cui si avverte un tentativo non molto riuscito di riflettere un pensiero geometrico, come se ragionasse per equazioni. Salvo che poi, quando è in amore, si capisce che è tutt’altro che immune a comuni, comunissimi sentimenti che si possono immaginare senza sforzo in un ragazzo alla prima vera storia, espressi senza particolare originalità. Il pensiero dell’altro fratello invece, personaggio più inquieto e problematico, si traduce in frasi spezzate e sospese, a restituirne i pensieri febbricitanti. Si tratta però per lo più di pensieri formulaici e ripetitivi, per cui tagliarli sembra più un’indicazione come “vedi sopra” oppure “e così via”.

Si arriva faticosamente a una sorta di risoluzione finale, in cui ancora una volta non è tanto il mero contenuto di trama a non convincere - la trama di per sé non conta nulla, tranne nei gialli - quanto che eventi chiave siano presentati e risolti senza nessuna plausibilità. Due personaggi si precipitano a casa di un terzo dopo letteralmente mezza giornata senza notizie, quando in situazioni simili, gli stessi personaggi non si erano parlati per giorni: fosse questo il grado di reattività al tempo dei cellulari, ciascuno di noi dovrebbe fare quindici incursioni domiciliari la settimana. Alcuni dei protagonisti, sul cui groviglio di sentimenti e ambigue sensazioni reciproche si è costruito quasi tutto il libro, si vedono per la prima volta e si stanno simpatici a pelle, così senza nessun imbarazzo, e progettano di passare le vacanze insieme. Davvero sembra una presa in giro, o per lo meno sviluppi accettabili in un romanzetto da comprare alla stazione con l’idea di abbandonarlo il prima possibile, per timore di essere subito inquadrati come semicolti.

Chiariamoci: non c’è niente di male ad apprezzare un film di svenimenti e scene madri dozzinali, a voler fare un parallelo cinematografico. Basta non pretendere che vinca Un Certain Regard. Rooney, in questo libro, ne esce come un’autrice del tutto modesta. La qualità della sua opera letteraria, al di là di ogni considerazione sulle sue numerose esternazioni pubbliche – che non ho approfondito e tutto sommato non mi interessano – è piuttosto bassa. Si possono scrivere libri brutti e che non legge nessuno ed essere comunque figure pubbliche di intellettuali con qualcosa da dire: perché però, mi chiedo, bisogna fingere che ci sia del valore artistico dove non c’è?

Al termine del libro c’è poi una scelta che ho trovato del tutto incomprensibile. Per qualche motivo (forse la volontà di sfuggire ad accuse di plagio), Rooney elenca in tre pagine le citazioni inserite nel testo: alcune da classici come l’Ulisse di Joyce o Shakespeare, altre da autori contemporanei, altre ancora da canzoni. Con effetti di ironia involontaria, come quando dice che ha preso quattro parole (“And few could know”) a pagina 10 da una poesia di Wordsworth, una precisazione che mi sembra lì per far sfoggio della conoscenza di Wordsworth piuttosto che per qualsiasi altra cosa. Non ricordo di aver mai visto niente del genere. Qual è il senso di elencare in modo analitico i casi (una trentina) in cui si è presa una mezza frase da qualche altro testo? A meno di non avere una visione della letteratura davvero molto ingenua, è naturale che un testo viva e sia fatto di citazioni, di dialoghi più o meno prossimi con altri testi. Con molti più testi di trenta, verrebbe da dire, per un libro di oltre quattrocento pagine… Si può immaginare un senso in questa operazione o nello scrupolo di un importante dirigente della casa editrice, che senza sapere nulla di libri ha imposto un disclaimer per un’autrice di fama globale (“non voglio guai con l’ufficio legale!”) oppure nella volontà della stessa Rooney di esibire le proprie letture. Viene da sperare che sia il primo caso.

Commenti? Idee? Suggerimenti? Puoi scrivermi rispondendo a questa email o, meglio ancora, nei commenti qui sotto.

A Sally Rooney preferisco Sally Mara...

Oh, finalmente hai fugato ogni dubbio. Posso evitare il tentativo di leggerlo senza ripensamenti.

Inoltre, il fatto di moltiplicare le pagine con scene di sesso senza senso c’era già nei primi libri ed effettivamente pure per quelli la trama si poteva scrivere su un tovagliolo dell’autogrill. Il terzo l’ho mollato a pagina 30 proprio per questo motivo e anche lì, niente ripensamenti.