Nella scorsa puntata ho parlato di Rombo di Esther Kinsky, un romanzo tedesco. Se siete nuovi qui, ecco una presentazione mia e dei temi di cui parlo. Se quello che trovi qui sotto ti piace, condividilo con qualcuno che potrebbe apprezzare. E infine, se non sei ancora iscritto/a, puoi ricevere le prossime uscite di questa newsletter nella tua casella di posta cliccando qui.

Di recente ho pubblicato, insieme all’amico Michel, un saggio che si chiama Storie false. Lo trovate qui sul sito dell’editore o negli altri luoghi dove si vendono libri.

Intorno al 1980 l’editore statunitense Roger Straus, fondatore della celebre casa editrice Farrar, Straus & Giroux, diede a Susan Sontag due libri da leggere. Entrambi erano in italiano. L’uno era il romanzo di esordio di un professore di semiotica di nome Umberto Eco, Il nome della rosa; l’altro era il libro postumo di un importante giurista che aveva insegnato per molti anni a Roma, dove era morto nel 1975. Questi si chiamava Salvatore Satta e aveva scritto Il giorno del giudizio. Straus voleva da Sontag, che parlava italiano, un parere su quale titolo valesse la pena tradurre e pubblicare. A Sontag piacquero entrambi, ma l’editore insistette perché ne scegliesse solo uno. Sontag scelse Satta.

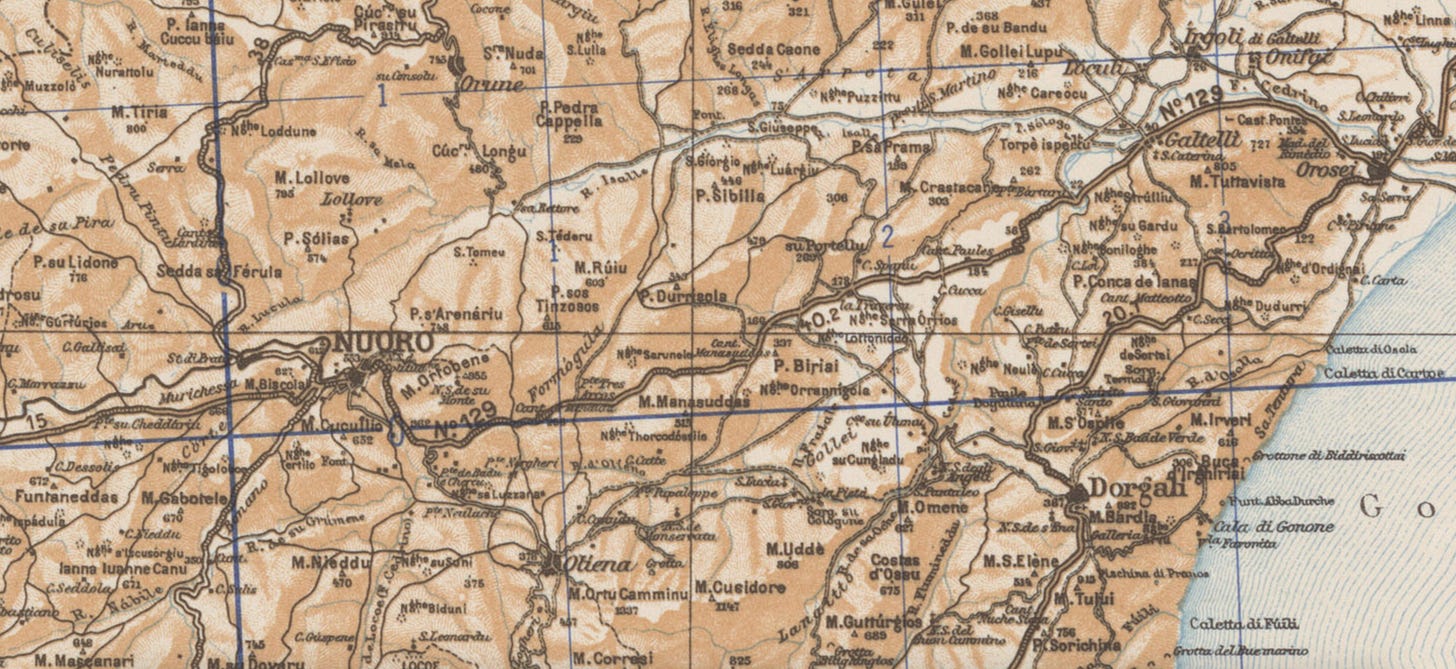

Nel 1987 il grande critico George Steiner dedicò un articolo sul New Yorker a un libro che definì «uno dei capolavori della solitudine nella letteratura moderna, forse di tutta la letteratura». Sulle sue tracce aveva fatto perfino un viaggio fino a quella che pareva l’unica libreria di Nuoro, in Sardegna, alla ricerca di un oscuro opuscolo dedicato a un discendente dell’autore. Il saggio di Steiner si intitola, a rimarcare il concetto, One Thousand Years of Solitude, “mille anni di solitudine” (una traduzione in italiano è online qui). E il libro di cui parla è Il giorno del giudizio di Salvatore Satta.

Negli ultimi giorni ho riletto, come si sarà capito, proprio Il giorno del giudizio (le edizioni sono numerose, io possiedo questa di Ilisso, 1999, 272 pp., ed. or. 1977) che mi regalò all’università un amico sardo e che mi sembrò già allora un piccolo capolavoro. La storia è quella della famiglia di un notaio di Nuoro, Sebastiano Sanna, ma le numerose digressioni disegnano un ritratto collettivo dei personaggi cittadini nei primi decenni del Novecento. I temi ricorrenti sono la memoria e il passare del tempo, con riflessioni rapide e folgoranti sparse in un racconto a tratti ironico, più spesso amaro, fatto di tante storie e personaggi memorabili.

Il libro di Satta è conosciuto meno di quanto merita e mi ha fatto riflettere sulla nobilissima tradizione di quella che, in mancanza di meglio, si può chiamare l’anima regionale della letteratura italiana. Mi sembra infatti che la letteratura italiana (almeno del Novecento) sembra fatta per lo più di libri “regionali”, con qualche raro autore in grado di dimenticare il legame con la terra d’origine, o almeno di non farne uno dei temi essenziali di quanto scrive.

Come il nostro Paese è fatto di tanti luoghi fieramente diversi, con robuste identità separate, e ciascuno non di rado benedetto da una bellezza unica e da una storia di autonomia secolare, così da noi una ricca serie di capolavori si sono dedicati proprio a cogliere l’unicità dell’anima dei luoghi, con le vicende di questo o quel personaggio a far quasi da pretesto. Un numero che mi appare inusuale di grandi libri sono, innanzitutto, studi su un territorio e i suoi abitanti. Di solito, ovviamente, gli autori vi sono nati, come Verga nella zona di Catania, D’Arrigo sulle coste dello Stretto di Messina, o Satta a Nuoro (ma qualche volta vi sono capitati da forestieri, come Carlo Levi a Eboli).

Forse sbaglio: ma non so se in altre letterature si ritrovano così tanti libri importanti in cui il protagonista è, in sostanza, una comunità e la geografia che popola. Sì, in Francia infiniti libri parlano di Parigi, si può parlare di una letteratura “viennese” o newyorkese e Thomas Mann ha celebrato Lubecca. Ma in Francia, al di fuori della capitale, non mi sembra che Lione o persino Marsiglia abbiano ricevuto un ruolo da protagoniste in molti libri che rientrano nel canone nazionale, e lo stesso si potrebbe dire di Monaco o Francoforte. C’è forse una specificità dell’Italia nel riflettere, anche nei libri, la sua ben nota frammentarietà geografica e culturale.

Di più: c’è stata forse una certa ossessione per i luoghi, una ricerca letteraria molto più sviluppata che altrove per coglierne l’unicità. Potrebbe essere per questo – per questa sorta di introspezione, di sguardo per necessità rivolto più al passato che al futuro – che dalle nostre parti l’innovazione nel romanzo sia stata meno pronta che altrove? Quando nel 1977 fu pubblicato lo splendido libro di Satta, negli Stati Uniti erano già usciti da anni L’arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon o Paura e disgusto a Las Vegas di Hunter Thompson. Rumore bianco di Don DeLillo sarebbe uscito qualche anno più tardi: la letteratura italiana sembra su una linea temporale diversa. Ma forse questa unicità è solo un’impressione. Resta che, per molto tempo, una delle questioni più importanti che hanno affrontato gli scrittori italiani è da dove venissero.

Commenti? Idee? Suggerimenti? Puoi scrivermi rispondendo a questa email o, meglio ancora, nei commenti qui sotto.